有機化学の研究で使う溶媒の精製法を紹介するこのシリーズ。1回目は炭化水素、アルコール系溶媒の精製法、2回目はエーテル・ケトン・エステル系溶媒の精製法を紹介しました。

最後である3回目は、ハロゲン化物類、非プロトン性極性溶媒の精製方法を紹介します。

Contents

ハロゲン化物

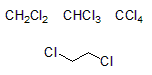

ハロゲン化物は、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタンが代表的な溶媒です。有機物の溶解度の高さ、溶媒の除去のしやすさといった利点があるため、溶媒としてよく使われています。しかし、近年では環境配慮の観点から不必要にハロゲン系溶媒を使わないようにする流れがあります。

| 溶媒 | 沸点(℃) | 融点(℃) | 密度(g/mL) | 分子量 |

|---|---|---|---|---|

| ジクロロメタン | 40 | -97 | 1.3 | 85 |

| クロロホルム | 61 | -64 | 1.5 | 119 |

| 四塩化炭素 | 77 | -23 | 1.6 | 154 |

| 1,2-ジクロロエタン | 84 | -35 | 1.3 | 99 |

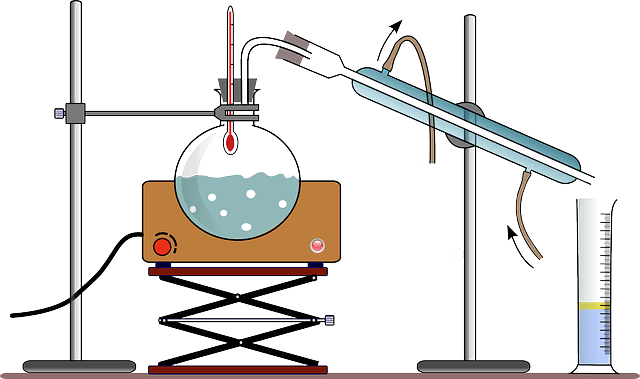

ハロゲン系溶媒の蒸留は次の手順が一般的に行われます。

- 不活性ガス中、水素化カルシウム(薬さじ1杯)を溶媒(約2L)に加えて、1-2時間、加熱還流する

- 加熱還流後、分留する

ハロゲン系溶媒は水素化カルシウムを加えて蒸留するだけなので、非常に簡単です。沸点もそこまで高くないので、常圧で蒸留できます。

注意点は蒸留後の水素化カルシウムの処理だけです。私は学生の頃、水素化カルシウムの処理で、少しだけ火を出したことがあるので、みなさんも気をつけてくださいね^^

水素化カルシウムの処理の方法は研究室によって違うので、詳しい方法は研究室のスタッフ、先輩に聞いてみてください。私が所属していた研究室では、スパチュラで少しずつ氷水に入れて処理する、またはエタノール、メタノール、水の順に加えるといった方法をとってました。

非プロトン性極性溶媒

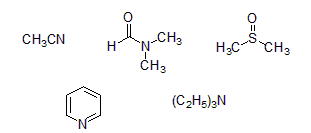

最後は非プロトン性極性溶媒を取り上げます。ここでは、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ピリジン、トリエチルアミンの蒸留を紹介します。

| 溶媒 | 沸点(℃) | 融点(℃) | 密度(g/mL) | 分子量 |

|---|---|---|---|---|

| アセトニトリル | 82 | -45 | 0.79 | 41 |

| DMF | 153 | -61 | 0.94 | 73 |

| DMSO | 189 | 19 | 1.1 | 78 |

| ピリジン | 115 | -42 | 0.98 | 79 |

| トリエチルアミン | 90 | -115 | 0.73 | 101 |

「非プロトン性極性溶媒」としてひとまとめにしてますが、溶媒によって使う乾燥剤が違います。ただ、手順はハロゲン系溶媒と同じで、乾燥剤を溶媒に加えて蒸留するだけです。

- 不活性ガス中、乾燥剤(薬さじ1杯)を溶媒(約2L)に加えて、1-2時間、加熱還流する

- 加熱還流後、分留する

蒸留に使う乾燥剤は、アセトニトリルが五酸化二リン(P2O5)、他の4種は水素化カルシウム(CaH2)です。蒸留時は、乾燥剤の粉が舞い散って分留に入らないようにVigruex管を付けるようにしましょう。