- エピメリ化について紹介

- エピメリ化とラセミ化の違いを解説

有機化学で重要な概念である不斉に関する用語「エピメリ化」を取り上げます。

不斉という考え方自体が化学特有のもので、理解するのが難しい人も多いと思います。その中で、ラセミ化、asymmetricなど独特な用語も多々あり、混乱している人もいるかもしれません。

エピメリ化は研究室ではよく使うけど、教科書ではあまり見ない用語なので、ここで覚えておきましょう。

Contents

エピメリ化とは

結論から言うと、エピメリ化とは、分子内の不斉点の1つだけが反転することです。

英語ではEpimerizationで、エピメリ化のことはエピ化と略すこともあります。化合物がエピメリ化することをエピメるとも言います。いずれも正式な用語ではないので、発表の場ではエピメリ化と言いましょう。

具体的に見ていきます。

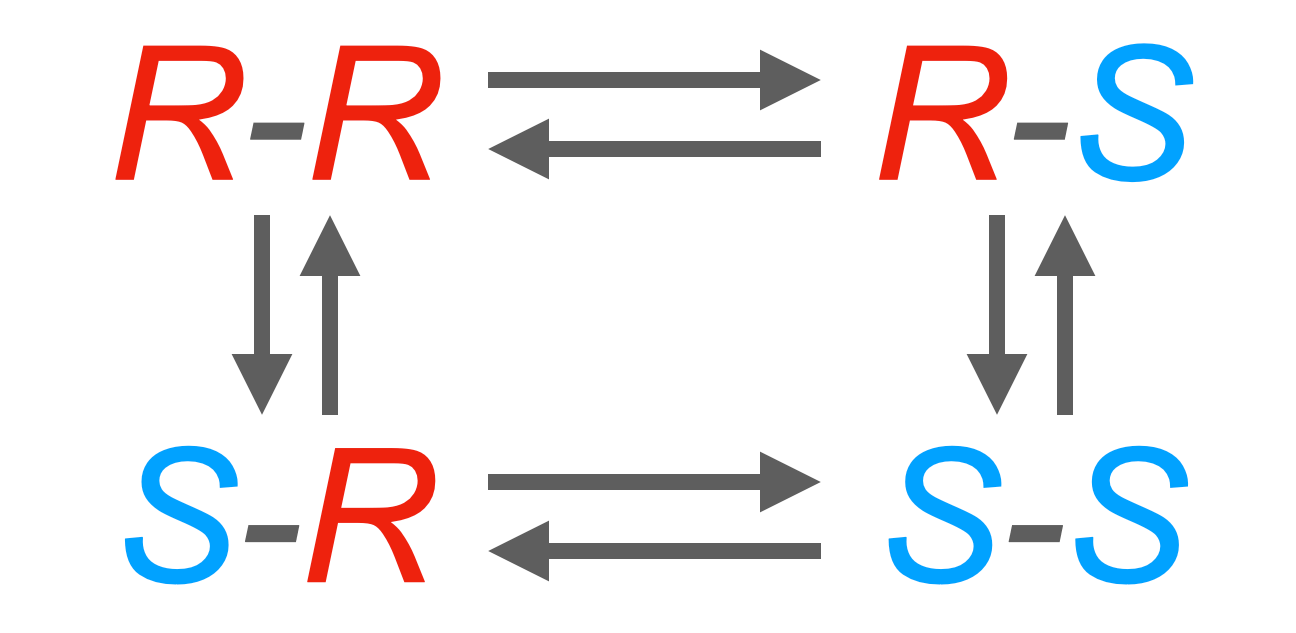

2つの不斉点を持つ分子を想像してください。(例:2,3-ペンタンジオールなど)

左上では2つの不斉点はどちらもRです。ここで、右側の不斉点だけSになったとすると、これがエピメリ化です。ちなみに、左側だけがSになった場合もエピメリ化と言います。

なので、この図にかいてある矢印はすべてエピメリ化です。

このようにエピメリ化する前後の化合物をエピマーと呼びます。ジアステレオマーの一種です。

ラセミ化とは違う

よく使われる似た言葉にラセミ化がありますが、これとは何が違うのでしょうか?

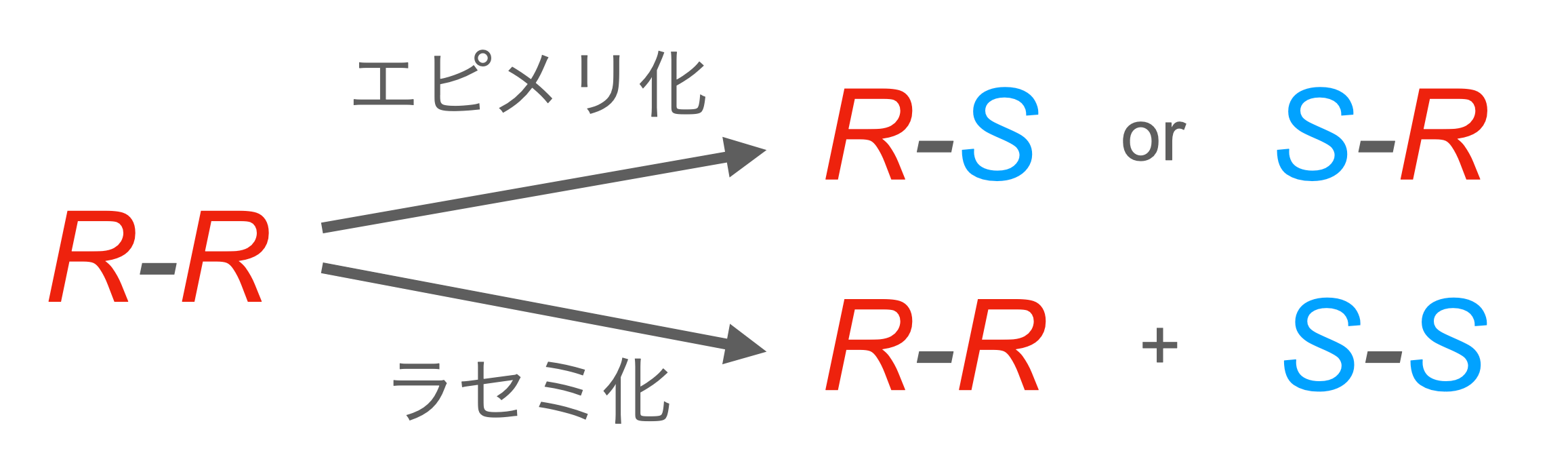

ラセミ化はRとSの等量混合物になることですが、エピメリ化は不斉点1つの「反転」なのでR→SまたはS→Rのどちらかだけです。

先程の例でいうと、ラセミ化はR,RとS,Sが50%ずつの混合物になることで、エピメリ化はR,S(またはS,R)100%になることです。

ただし、研究室では、意味をわかっていて敢えてなのか、意味がわかってないのか、エピメリ化=ラセミ化で使っている人もいます。(教授レベルでもたまにいます)

まとめ

エピメリ化について、解説しました。

教科書ではあまり見ない用語で、間違って理解している人も多いので、使うときは気をつけてください。